お題箱回162

1048.作品感想文にかかる時間について質問した1042番の者です。聞いた感じだとせいぜい数時間あれば書けるとのことで、すごく速いなと思ったのですが、この速さは鑑賞中にノートをとっているおかげでしょうか?それともノートはあまり関係なくて、単にLWさんが執筆に慣れすぎていて速いだけでしょうか?

単に慣れだと思います。そもそも鑑賞中にそんなにノートを取っていません。

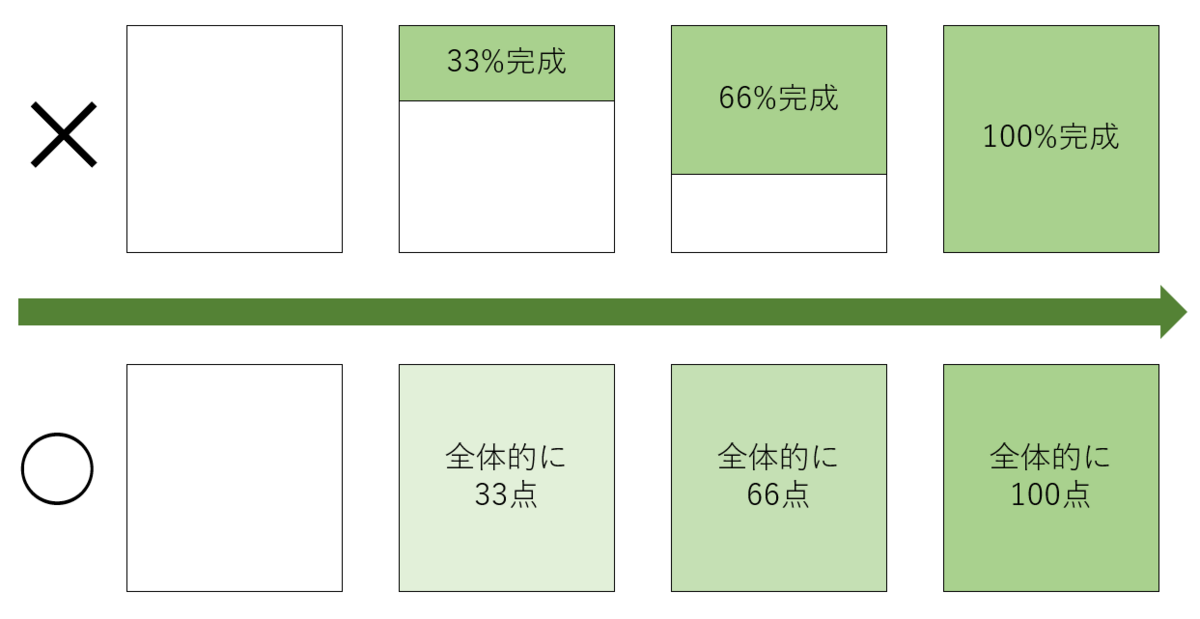

高速で文章を書くコツは「内容を書く作業」と「形式を整える作業」を分離することです。つまりまず文章の内容だけ全部書いて、それを読める形に整えるのはあとでまた別個にやります。

逆に言うと、整った文章を頭から順に書いていくのは効率が悪いです。書く作業と整える作業って全然違うので、同時にやろうとするとコンテキストスイッチが頻繁に入って作業スピードが大きく下がります。

まず内容を書く作業では日本語の文法を無視してとにかく書きうることを全部書き出して材料を揃えます。「てにをは」は滅茶苦茶でいいし、内容は重複していいし、文末まで書かなくていいし、論理構造は考えなくていいし、事実も感想も具体も抽象も全部混ぜていいです。

ちなみに似たようなことを言っているハウツー本で勧められがちな「箇条書き」は全くオススメしません。箇条書きも結局「1行1トピック」「話題の区切りで行を分ける」みたいなルールがあって、それに従って形式を整える作業が混入してくるからです。この段階はもっと適当でいいです。

内容の書き出しが終わったら日本語としての体裁を整える作業をやります。

取っ散らかった内容メモを眺めながら読める文章になるように適宜補ったり繋いだりするだけです。この段階は書くというよりは編集に近いのでコピーペーストも多く使いながら適当な追加と削除を繰り返します(範囲選択が簡単にできるマウスがないとキツい)。

このとき頭から少しずつ確実に仕上げようとしないのもポイントです。

全体の構造がわからないまま細部にこだわると労力の配分を見誤りやすいので、ざっと全部さらうのを繰り返して全体的なクオリティを上げていく方が楽だし早いです。

1049.以前の質問で、駒場に8年・本郷に6年にいたとおっしゃられていましたが、どういう内訳ですか?

お答えしにくいことでしたら、申し訳ございません。スルーしていただいて結構です。

駒場は中高も通っていた6年と東大前期の2年で6+2=8年、本郷は浪人中に河合塾本郷校に通っていたので1年、東大後期で2年、留年して1年、大学院を中退するまでに2年通って1+2+1+2=6年です。

1050.国策で国産AI推進みたいな話を見ますが、GPTやGeminiを生んだアメリカではどのくらい政府が関与してるんでしょうか?

詳しくないのでわかりませんが、欧米圏では国家としては規制寄りというのは聞きますね。わかりません。

1051.AIが雇用(消費者の多くを占める一般個人の収入源となる仕事)を奪ったらGDPは大きく下がるんでしょうかね

経済に詳しくないのでわかりませんが、少なくとも直接的には下がらないんじゃないですかね?

生産価値の集計としてのGDPは生産を担当したのが人間かAIかを特に区別していないので、提供しているサービスなり商品なりが同じなら企業体の内部で労働者がAIに置き換わった瞬間にはそう大きくは変わらない気がします。

ただ収入源と仰っている通り、雇用を失った人の貯金が減ってくると物を買えなくなったりして間接的にGDPが下がることは大いに有り得ると思います。

1052.先日情報系の院進を考えていると質問したものです。情報系という括りが広い、という点に関して補足すると、人間の認知に関わる情報分野(認知情報?音声、言語、記号等)に関心があるという感じです。

院試の問題を見るとに情報分野の問題が多かったため大きな括りで捉えていました。

回答にあった通りとりあえずは応用情報の勉強をしてみるのが一番良いですか?もし何か他にアドバイスあればお願いします。

なるほど? パッと読んだ感じ、まだ脳科学系統なのか情報理論系統なのか絞れない感じがします。

認知に関わる情報分野には人体の実物を扱うのか否かという択があって、扱うなら脳電磁波とか内部神経とかの実データに対してノイズ除去したり逆問題を解いたりしますし、扱わないならもっと一般に情報表現としての音声とか記号に対して生成なり変換なり推論なりを扱うことになるのかなと思います。

いずれにしても情報系で研究をするのであれば応用情報の知識は間違いなく大いに役立つと思いますが、優先度まではわかりません。応用情報の全範囲をカバーしなくても一部で済むかもしれませんし、研究を始めてから触れても間に合うかもしれません。

そもそも院試の問題を見るくらい進学先に検討が付いているのであれば研究室に直接聞くのがベストです。

研究室HPに載っているメールアドレスに打診すれば面談か見学くらいはさせてくれるはずです。実際に研究室を訪れるのが一番良いですが、遠方とか都合が合わないならZOOM通話とかでもいいと思います。

1053.Noteもやってらしたんですね。個人的にはNoteの方が執筆、閲覧ともにモダンで便利だと感じるのですが、はてブをメインで使うのはこだわりでしょうか?

1054.noteとブログってどう使い分けてるんですか?

note.comざっくりはてなブログがメインでnoteはサブです。

noteは簡単に書ける代償としてプラットフォーム側で決まっている制約が多いのであまり使いません(ユーザー側での自由度が低い)。noteではユーザーページでの記事ビューがアンコントローラブルですし記事内部で使える装飾表現も限られていますが、はてなブログならトップページを設置したりできますし記事内部でもHTMLやCSSを使用できます。

そういうわけでnoteには集積したり見返したりする価値が低いツイートの延長みたいな記事を投稿したいときだけ使っています。

1055.現在の国の理系重視政策についてどう思いますか?自分は公金を投入してる以上、ある程度人文系が冷遇されるのは仕方ないと思っています。

まあ概ね妥当だと思っています。

生産性に直結しやすいのが理系分野である以上、人文系分野を潰すまではいかない範囲でウェイト配分を変える程度はリーズナブルな政策であるように感じます。ただ僕自身は人文系カリキュラムの全体像を通った経験がないので、どこでどの程度役立つのかという見積もりを見誤っているかもしれません。

二文目は意味がよくわかりませんでした。人文系が冷遇されているから理系に公金が投入されるのであって因果が逆では?

1056.LWさんは動物を虐待してはいけない、とか食べ物を粗末にしてはいけない、みたいな風習?が嫌いなイメージだったので箸渡しが無理なのは意外でした

アンケートを取ってみたのは僕も意外だったからです。

ただメタ倫理学を齧ったりしていると忘れそうになりますが、実際問題としてこういう倫理的・道徳的な判断は別に公理から整合的に導出されているわけでもありません。各トピックについて独立に判断してもいいし、そもそも整合するかどうか自体考えなくていいと思っているので一貫性のある方向に修正したりするつもりは特にないです。知人が箸同士で食べ物を受け渡しているのを見た場合……

— LW (@lw_ru) 2024年5月20日

1057.ゼンゼロやらんの?

やってもいいですが、今のところスタレが面白いので当面はやらない気がします(ソシャゲを二本並行するのはキツイ)。よほどモチベがあったら継続しない前提で軽く触るくらいはするかもしれません。

ただゼンゼロと見た目が似ているProject Mugenの方がキャラデザが好みなので優先度はそっちの方が高いです。

www.projectmugen.com

1058.スパ銭の複数回入浴にてレンタルタオル代を上手くケチる方法ありませんか?

めちゃめちゃあります。タオルを温存するコツは露天風呂での自然乾燥を利用することです。

結局少ないタオル枚数で入浴するためにはタオル以外で身体の水分を飛ばすしかないわけで、そのために自然乾燥を用いるということです。ただその際に身体が乾くまで野外に滞在していても大丈夫なように体感温度をコントロールする技術は必要で、そこでサウナとか水風呂で外気浴をする腕が問われます。

僕は大抵はバスタオルとフェイスタオルを一枚ずつレンタルしますが、逆に言えば複数回入浴する場合にも複数枚借りることはありません。

何か買ってもらえると嬉しいです。www.amazon.co.jp